最近有小伙伴在后台问我,跨境转账账单里老出现的"原币金额"到底是什么?哎你别说,这词儿乍一听确实有点懵。其实啊,这个原币金额说白了就是交易时原本使用的货币数额。比如说你在日本刷信用卡买了5万日元的东西,账单上就会标注JPY 50,000的原币金额。不过这里头还有点门道,像是汇率转换的猫腻啊、银行手续费的计算方式啊,搞不清楚这些的话,钱包可是会偷偷漏钱的!今天咱们就掰开了揉碎了聊聊,保证看完这篇,跨境消费再也不会被账单搞糊涂。

先别急着理解概念,咱们从实际生活出发。记得去年朋友小王去欧洲旅游,回来对着信用卡账单直挠头:"这欧元转人民币到底怎么算的?"这就是典型的原币金额应用场景。具体来说主要有三种情况:

这里有个重点容易搞混!很多朋友会把原币金额和实际扣款金额画等号,其实中间还隔着个"汇率转换"的过程。举个真实案例:上周我帮公司付了笔1000美元的软件服务费,当天汇率是7.2,按理说应该扣7200人民币对吧?但账单显示扣了7243.5元,多出来的43.5元就是银行的货币转换费。所以啊,原币金额≠实际支付金额,这个差价咱们必须得留个心眼。

跨境平台常用的把戏就是"动态汇率",他们会在原币金额转结算金额时做点手脚。有次我在某海淘网站买东西,结账时系统默认勾选了他们的汇率转换服务,结果比实时汇率高了2%。幸亏及时发现取消勾选,省了百来块钱呢!

上图为网友分享

说到这,做外贸的朋友们可得打起精神了。我们公司财务主管老张说过,处理原币金额就像走钢丝,稍有不慎就会赔钱。他总结了几个血泪教训:

去年我们有个客户用欧元付款,恰巧碰上俄乌冲突汇率暴跌。因为没做汇率对冲,到账金额直接缩水8%,相当于白干两个月。现在想来,要是当时重视原币金额管理,也不至于吃这么大亏。

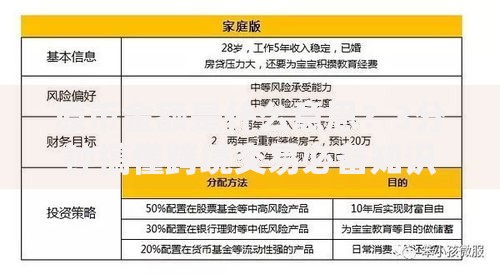

普通消费者怎么玩转原币金额呢?我观察了身边理财达人的做法,发现他们都坚持"三看原则":看入账币种、看转换时点、看手续费明细。有个朋友特别机智,他申请了全币种信用卡,消费时直接按原币金额入账,等汇率合适的时候再集中购汇还款,两年下来光汇率差就省了部手机钱。

上图为网友分享

不过要注意啊,有些银行会搞"暗箱操作"。比如把原币金额按他们定的汇率先转成美元,再转成人民币,经过两次转换,手续费直接翻倍。所以办卡时一定要问清楚,最好选那种支持原币记账的信用卡。

说到这儿,可能有朋友要问:原币金额管理就只是避免损失吗?当然不是!精明的投资者已经开始反向操作了。比如去年日元暴跌时,有群友专门找支持原币支付的日本代购,锁定低价囤货。等日元回升后,相当于变相赚了汇率差。这种操作虽然需要点专业知识,但确实打开了新的理财思路。

不过要提醒大家,这种玩法风险系数较高。建议新手先从货币基金对冲开始练手,比如同时持有美元和人民币资产,利用原币金额的波动平衡风险。我们公司新来的实习生小王,就用这个方法在汇率波动中稳住了留学基金。

上图为网友分享

说到底,原币金额管理就像理财的基本功。别看只是简单的概念,真要摸透里面的门道,够咱们琢磨好一阵子的。下次看到账单上的外币数字,可别再匆匆划过了,说不定里面就藏着省钱的密码呢!

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~