最近在整理地方财政资料时,突然发现不少基层干部对专项债发行条件存在理解偏差。其实很多人可能不太清楚,专项债的发行可不是随便就能搞定的,它就像考驾照需要过科目二那样,得满足一整套硬性指标。咱们今天就来掰开揉碎了聊聊,这些看似枯燥的发行条件背后,到底藏着哪些门道和容易踩的坑。

先说个真实的案例吧——去年某县级市想发5亿的生态修复专项债,结果在项目收益测算环节卡了壳。他们原本觉得种树治沙肯定符合绿色债券标准,但审计部门发现,项目收益来源竟然只写了"未来碳汇交易收入"。这种模糊的预期收益,就像跟银行说"等我中彩票了再来还贷",显然不符合专项债发行条件中"现金流可覆盖"的核心要求。

说到这,可能有读者会问:那满足这些条件就能稳过审吗?还真不一定。去年某新一线城市的轨道交通专项债,明明各项指标都达标,却因为资本金到位证明缺少银行盖章,生生拖了三个月。这种细节就像炒菜忘放盐,看着没问题实则要命。

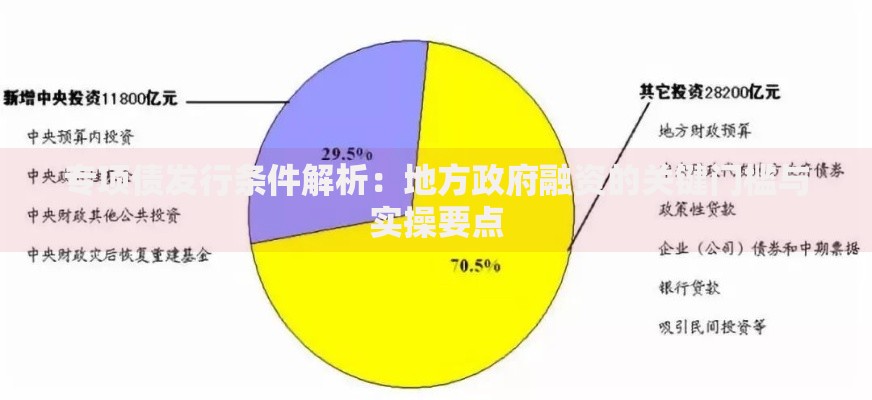

上图为网友分享

在实操层面,有几点特别容易被忽略:首先是用地预审文件,很多项目以为拿到选址意见书就万事大吉,其实还要自然资源部门的正式批文。再者是收益测算模型,不能简单用线性增长来推算,得考虑市场饱和度、替代产品冲击等因素。就像预测奶茶店收益,不能光看前三个月排队就认定能火三年。

有个很有意思的现象——经济发达地区反而更容易在资金管理方案上翻车。去年长三角某市申报的智慧园区项目,所有条件都符合,却因为账户设置方案里混用了基本户和专用户,被要求重新调整。这就像家里钱袋子没分清楚,挣的钱和借的钱混着花,监管层当然要较真。

随着政策工具箱不断更新,专项债发行条件也在悄悄变化。比如现在特别强调项目绩效评价,不再是"钱到手就完事",而是要从立项开始就设定可量化的考核指标。这就好比网购有了追评功能,项目方得对资金使用效果终身负责。

最近还注意到,部分省份开始试点穿透式监管。以前可能只看项目层面的材料,现在要一直查到施工方的资质证明、劳务合同甚至农民工工资专户。这种监管力度,就像给项目做全身CT扫描,任何隐藏的病灶都无所遁形。

说到底,吃透专项债发行条件就像玩闯关游戏,既要熟知明面上的规则,更要预判那些隐藏关卡。建议各地在申报前,不妨先做个全流程沙盘推演,把每个环节可能遇到的问题都摆出来晾晒。毕竟,磨刀不误砍柴工,准备工作做扎实了,才能避免在审批路上反复折腾。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~