说到财政政策有哪些手段,可能很多人会联想到"政府发钱"或者"收税",但其实这里头的门道可不少。今天咱们就掰开了揉碎了聊聊,财政政策这盘棋到底怎么下。就像家里过日子要精打细算一样,政府也得通过各种手段来调节经济冷热,既要让市场活起来,又不能搞得物价飞涨。从税收调整到公共项目投资,从补贴发放到债务管理,每招每式都藏着学问。咱们不妨用几个接地气的例子,看看这些政策工具在现实生活里是怎么发挥作用的。

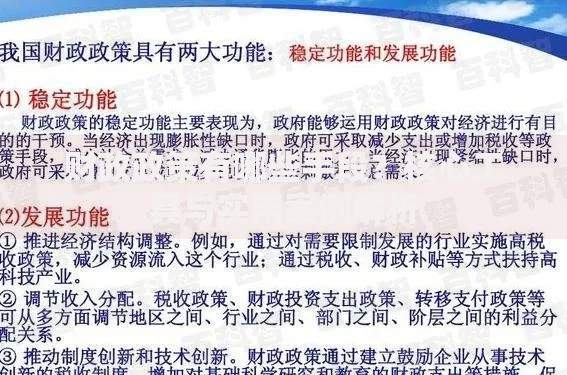

如果把国家经济比作一辆汽车,那财政政策就是油门和刹车的组合装置。先说最直白的税收政策,这招就像调节家庭开支的"钱包阀门"。经济过热时调高税率,给市场降降温;市场低迷时减税,相当于给企业发"加油包"。记得前几年小微企业增值税起征点调整吗?这就是典型的"放水养鱼"。

不过这些手段用起来可不像开关电灯那么简单。就拿去年某地推的消费券来说,原本想刺激消费,结果部分商家趁机抬价,这就提醒我们政策落地要考虑配套措施。

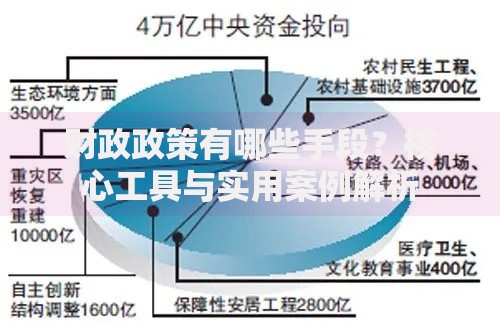

现代财政政策早就不满足于单打独斗了,现在流行玩政策组合包。比如疫情期间的"减税+补贴+基建"三件套,既保住了企业现金流,又创造了就业岗位。有个做餐饮的朋友说,要不是当时增值税减免和员工稳岗补贴双管齐下,他的连锁店估计要关掉一半。

上图为网友分享

还有个有意思的现象是政府采购的导向作用。政府带头买新能源车,带动整个产业链发展,这比直接补贴高明多了。就像前阵子某地政府大楼全换上光伏发电,周边光伏企业订单直接翻倍。

制定财政政策可不是做数学题,这里头要考虑的利益关系多着呢。提高个税起征点能让工薪族多拿钱消费,但可能减少教育医疗投入;加大基建投资能拉动GDP,又怕加重地方债务。就像走钢丝,得在多个目标间找平衡点。

最近热议的房产税试点就是个典型例子。既要防止房价大起大落,又要为地方政府开拓新财源,还得考虑普通家庭的承受能力。这种多方博弈下出台的政策,往往带着明显的折中痕迹。

上图为网友分享

咱们老百姓怎么感知财政政策的变化?其实日常生活中的很多细节都在释放信号。比如突然收到消费券,说明政府在刺激内需;家门口开始修公园,可能是扩大政府投资的表现;工资条上个税变少了,那就是减税政策落地了。

有个开奶茶店的小老板跟我说,他判断经济形势就看两点:市政工程开工数量和大学生就业补贴力度,这土办法比看经济数据还准。

随着数字经济发展,财政政策也在玩新花样。电子消费券的精准投放、税收大数据的风险监控、区块链技术的政府采购...这些创新让政策实施更有的放矢。比如某省试点"政策计算器",企业输入信息就能自动匹配可享受的优惠政策,这可比以前到处打听有效率多了。

上图为网友分享

不过新技术也带来新挑战,就像数字货币推广后,传统的税收征管方式也得跟着升级。未来的财政政策工具箱里,肯定会加入更多数字化工具,让政策的传导更直接、效果更可控。

说到底,财政政策有哪些手段这个问题,答案从来都不是固定的。就像老中医开方子,同样的药材,不同配伍就能治不同的病。关键是看清经济脉象,该下猛药时别犹豫,该温补时别冒进。咱们普通人多了解这些门道,既能看懂国家大政方针,也能更好规划自己的小日子。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~