最近刷到不少关于「人均收入排名」的讨论,说实话,看到那些数字的时候,我差点把手里的奶茶打翻——原来自己连全国平均水平都没够上!不过冷静下来想想,这排名背后藏着不少门道。比如北上广深这些城市虽然工资高,但房租物价也让人直呼顶不住;而有些三四线城市虽然收入看着普通,但生活成本低反而能攒下钱。咱们今天就来扒一扒这个排名究竟怎么算的,再聊聊普通人该怎么在现有条件下优化收入结构,说不定还能弯道超车呢?

先说个冷知识吧,人均收入排名用的可是"可支配收入"这个指标,也就是扣完五险一金和个税之后真正能花的钱。但这里有个坑要注意:张三在深圳月入1万5,房租水电就去掉8千;李四在长沙月入8千,住家里不用交房租。你说他俩谁的实际生活质量更高?所以说光看数字容易犯迷糊,得结合当地物价水平来看。

翻看各地人均收入排名数据时,发现个有趣现象:排在前三十的城市里,有18个都是沿海城市。这可不是巧合,人家靠海吃海搞外贸,天然就比内陆城市多出条创收渠道。不过现在内陆城市也在发力,像重庆的跨境电商、成都的网红经济都搞得风生水起。

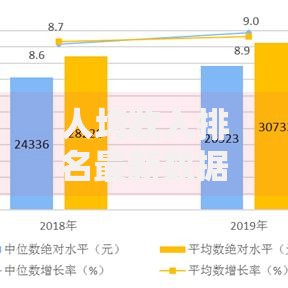

上图为网友分享

说到这儿,可能有人要问:那我们这些不在榜单前排城市的人就没机会了?别急,我认识个在云南做鲜花直播的姑娘,人家靠着当地特色农业,去年收入直接翻了三倍。所以说找准地域优势比盲目追排名更重要,就像打游戏选对出生点,开局就赢一半。

既然知道了排名的计算逻辑,咱们就来说点实际的提升方法。先泼个冷水,指望工资突然暴涨不太现实,但要是学会这几点,说不定明年再看人均收入排名时心态能稳很多:

举个真实案例,我表弟在二线城市当程序员,去年考了个云计算架构师证书,不仅工资涨了20%,还申请到人才安居补贴,相当于每月多赚三千块。这种操作可比天天加班等升职来得划算多了。

最后想提醒大家,人均收入排名说到底只是个参考指标。就像考试分数不能完全代表能力,收入数字也不能定义人生价值。见过月入五万天天焦虑失眠的,也认识月薪八千但把副业做成事业的。重要的是找到自己的节奏,别被数字牵着鼻子走。

对了,最近注意到个新趋势:很多年轻人开始往新一线城市回流。像武汉、西安这些地方,政府给的人才引进政策特别给力,租房买房都有补贴。这种选择既避开了一线城市的生存压力,又能享受不错的发展机会,说不定就是破解收入困局的新思路呢。

说到底,人均收入排名就像面镜子,照出的是整体经济状况,但具体到每个人,还是得根据自己的实际情况来规划。毕竟赚钱是为了更好地生活,可别本末倒置,把日子过成了数字的奴隶啊。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~