哎,利率15%听起来是不是挺诱人?咱们掰着手指头算算,存10万块每年能拿1.5万利息,这可比存银行定期高好几倍呢。不过说实话,这数字看着挺美,但实际操作起来...怎么说呢,就像商场橱窗里挂着3折促销的羊绒大衣,标签价确实吸引人,可你得先确认是真羊毛还是化纤混纺的。今天咱们就唠唠这个年化收益率15%到底意味着什么,普通人遇到这种高息产品该注意哪些坑,顺便分享几个接地气的应对妙招。

先说个真事儿吧,我闺蜜去年被某理财平台广告忽悠,把准备买房的首付都投进去了。那个平台宣传的预期年化利率14.8%,跟15%也没差多少对吧?结果半年后平台暴雷,现在还在跟其他投资人集体维权呢。这事儿给我敲了个警钟——高收益永远伴随着高风险,天上掉的馅饼很可能藏着铁钩子。

咱们得先搞清楚,利率15%具体怎么算的。假设你投了10万元,按单利计算的话,1年利息就是1.5万。但如果是复利的话,这个数字会像滚雪球似的越滚越大,5年下来本金能翻倍还多。不过现实中能达到这个收益率的,基本都是股票型基金、私募产品或者某些P2P平台。

这么对比下来,15%简直就是理财界的珠穆朗玛峰了。不过别急着激动,收益每提高1个百分点,风险可能成倍增加。就像咱们爬山,海拔越高氧气越稀薄,没带足装备硬要登顶,搞不好会出大事。

去年有个调查报告显示,承诺年化收益超过12%的产品,暴雷概率高达37%。这类产品通常藏着这些猫腻:

上图为网友分享

我有个读者就吃过亏,他买的某款预期收益率14.5%的理财产品,合同里藏着个霸王条款——管理人有权单方面调整投资方向。结果后来产品重仓了房地产项目,现在房子卖不动,别说利息了,本金都拿不回来。

遇到这种高息诱惑,咱们得学学老中医把脉的功夫——望闻问切四步走。先说个实用技巧:凡是收益率超过10%的,先查查这家公司的背景。现在手机就能查企业信用信息,看看有没有行政处罚记录,注册资本是不是认缴的,实缴了多少。

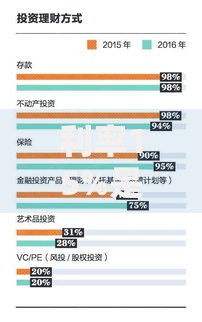

再分享个4321法则:

40%资金放低风险产品(存款、国债)

30%买中风险理财(债基、银行理财)

20%配置高风险投资(股票、黄金)

10%作为应急备用金

要是真想试试高收益产品,记住鸡蛋别放在一个篮子里。有个朋友的做法挺聪明,他把10万元分成五份,分别投了不同平台的短期产品,虽然麻烦点,但确实降低了全军覆没的风险。

上图为网友分享

根据银保监会发布的提示,这些情况要特别警惕:

去年有个典型案例,某平台用年化利率16%吸引投资人,还搞了个线下推介会,租了五星级酒店会议厅,请"专家"站台。结果后来查实,那个专家就是个群演,连金融从业资格证都没有。

其实想要提高收益,未必非得盯着15%这样的高息产品。试试这些方法:

1. 基金定投:坚持三五年,年化8%-12%是有可能的

2. 可转债打新:几乎零成本,中签率比股票高

3. REITs投资:门槛低还能收租金

4. 国债逆回购:月末季末收益率经常飙升

我同事就用工资结余做网格交易,在ETF基金上高抛低吸,去年收益率做到9.7%。虽然比不上15%,但胜在安全可控,晚上能睡踏实觉。

上图为网友分享

万一已经踩雷了怎么办?记住这三板斧:

1. 立即停止追加投资

2. 收集所有合同、转账记录

3. 联合其他投资人维权

去年有个P2P暴雷的案例,有个投资人及时保存了聊天记录和宣传材料,最后在民事诉讼中占据了有利地位。

说到底,理财就像谈恋爱,不能光看对方开的空头支票,得看实际行动。那些把利率15%挂在嘴边的,多半是擅长画大饼的渣男。咱们普通人理财,还是得找个踏实过日子的,细水长流才是真。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~