最近在理财圈里,经常看到有人讨论信用债的话题。不过说实话,很多人其实连"信用债"到底指什么都没弄明白。今天咱们就来唠唠这个事——特别是那些"不属于信用债"的资产类型。你知道吗?像咱们常说的国债、央行票据这些,虽然都是债券家族成员,但还真不能算在信用债的篮子里。这里头的原因挺有意思的,比如说信用债最核心的"信用"二字到底体现在哪?咱们普通人理财时要是分不清这些门道,说不定就踩坑里了。接下来咱们就掰开揉碎了聊聊,保证你看完就能明明白白。

要搞清楚啥是"不属于信用债"的,得先明白信用债的底子。简单来说,信用债就像企业的"欠条",公司用自己的信用作担保向市场借钱。不过这里有个关键点很多人容易搞混:信用债和利率债最大的区别,就在于有没有政府信用背书。

不过有意思的是,有些债券虽然名字里带着"信用"俩字,但还真不算信用债。比如说金融债,这玩意儿其实属于利率债的范畴。哎,说到这儿可能有人要问了:"银行发的债券难道不算企业债吗?"这个疑问咱们后面会详细拆解。

现在咱们来揭晓答案——到底哪些资产虽然看着像信用债,但实际上根本"不属于信用债"。先说个最典型的例子:国债。这可是老百姓最熟悉的债券品种了,但它的还款来源是国家税收,跟企业信用八竿子打不着。

再比如央行票据,听着特别高大上对吧?其实这是央行用来调节货币市场的工具,本质上属于货币政策操作范畴。还有地方政府债,虽然发行主体是地方平台公司,但背后站着的是地方政府财政,这也让它跟普通信用债划清了界限。

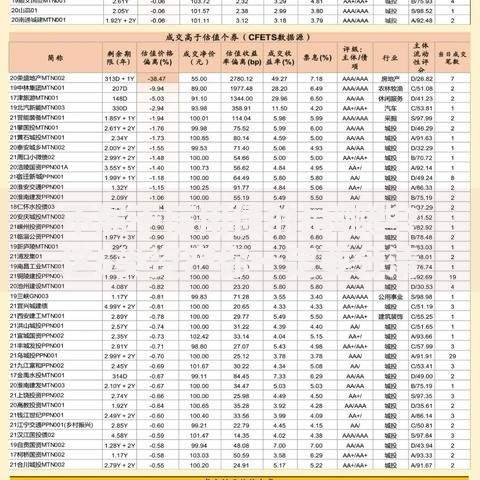

上图为网友分享

这里要重点说说政策性金融债。这类债券由国家开发银行等政策性银行发行,虽然表面看是企业行为,但实际上有中央财政的隐性担保。去年有个朋友买了这类债券,还以为是高收益的信用债,结果发现波动率比想象中小得多,这就是没搞清本质闹的误会。

分清了这些门类,咱们在投资时就能少走很多弯路。比如说现在很多理财平台会把利率债包装成"稳健型信用债"来卖,这时候就要擦亮眼睛了。记住一个诀窍:凡是带政府信用背书的,基本都"不属于信用债"这个家族。

前阵子有个案例挺有意思:某地方城投公司发的债券,虽然挂着"企业债"的名头,但因为当地财政提供了差额补偿协议,实际上已经变成准政府债了。这种情况下,它的风险收益特征就和普通信用债完全不同。

为什么市场要严格区分这些债券类型呢?说到底还是风险定价的问题。信用债的定价模型里,企业违约概率是核心变量;而利率债的定价主要看宏观经济和货币政策走向。

举个实际例子:去年某房地产企业债券暴雷,同期的国债收益率却纹丝不动。这种分化正体现了不同类型债券的风险属性。投资者要是把这两类资产混为一谈,在资产配置时就会产生误判。

上图为网友分享

再往深里说,这种分类方式影响着整个债券市场的生态结构。信用债市场的发展程度,实际上反映着一个国家企业的融资能力。而利率债市场更多承担着资金配置和宏观调控的功能。这两个市场的此消彼长,往往预示着经济周期的转折。

随着注册制改革的推进,信用债市场正在发生微妙变化。最近注意到一个现象:不少传统上"不属于信用债"的品种,开始出现信用化的倾向。比如说部分专项债项目,开始引入市场化运营机制,这可能会模糊原有的分类边界。

不过对于普通投资者来说,万变不离其宗。抓住"信用风险是否由企业单独承担"这个核心标准,就能在纷繁复杂的债券品种中找准定位。毕竟投资最重要的是控制风险,而分清资产类型就是风险管控的第一道防线。

最后提醒大家,理财市场上没有绝对的安全岛。就算是利率债,遇到极端情况(比如恶性通胀)也会出现大幅波动。关键是要建立自己的投资坐标系,在这个坐标系里,每个品种都应该有它该在的位置。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~