说到"限额以上企业",可能很多刚接触经济数据的朋友会有点懵。这词儿听着挺专业,但其实说白了就是国家用来统计企业规模的一个门槛标准。比如说,你家楼下早餐店和连锁超市,在统计时就会被归到不同类别里。今天咱们就来掰扯掰扯这个概念,聊聊它到底怎么划分的,为啥统计部门要专门设置这个分类,还有它对咱们理解经济形势有啥实际帮助。对了,听说最近很多地方都在更新企业名录库,这事儿跟限额标准变化也有关系呢!

咱们先来打个比方啊,就像学校分快慢班得有个分数线,统计部门给企业分类也得划条线。这个线就是年主营业务收入,不同行业的门槛还不一样。比如批发业得2000万以上,零售业500万,住宿餐饮业200万。可能有人要问,为啥不统一标准呢?其实啊,这是考虑到不同行业的经营特点,像餐饮业单店规模普遍较小,要是门槛设太高,统计样本就太少了。

不过话又说回来,这个标准也不是一成不变的。记得前些年有个开连锁超市的朋友,本来够不上限额标准,后来分店越开越多,突然有天就被统计部门通知要定期报送数据了。这种动态调整机制,其实能更真实反映市场变化。

别看这标准白纸黑字写着,实际操作中还是有些门道的。比如说现在很多企业搞多元化经营,既做批发又搞零售,这时候怎么归类就有讲究了。统计人员通常会根据主营业务收入占比来判断,超过50%的业务类型决定企业归属。

上图为网友分享

这里有个真实案例:某家做电子产品起家的公司,后来拓展了电商直播业务。去年直播带货收入占了总营收的60%,结果就从制造业转成了零售业分类。这种跨界经营带来的分类变化,直接影响了行业统计数据。

为什么政府这么重视限额以上企业的数据呢?这里头有几个关键点。首先,这些企业虽然数量占比不大(大概就占全部企业的20%左右),但它们的经济总量能占到60%以上,可以说是国民经济的"晴雨表"。每次发布社会消费品零售总额,主要就是看限上企业的表现。

不过啊,光看限上数据也有局限。就像咱们看冰山不能只看露出水面的部分,那些中小微企业的动向同样重要。所以现在统计部门也在推"限下抽样调查",把大小企业的数据结合起来分析,这样经济画像才更完整。

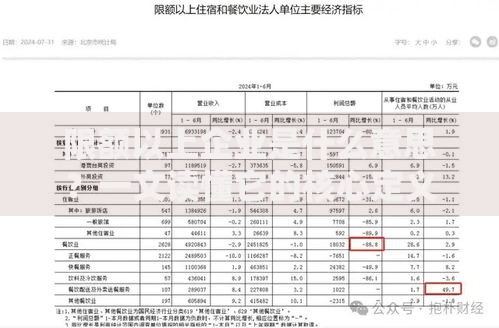

最近跟做市场调研的朋友聊天,他说现在很多投资人都会特别关注限上企业的行业分布变化。比如说某个城市限上餐饮企业突然增多,可能说明本地消费市场在升级;又比如制造业限上企业数量下降,可能预示着产业转移趋势。

对于企业主来说,跨过限额门槛可不只是多填几张报表的事。很多地方政府给的政策扶持,像是税收优惠、技改补贴这些,往往都跟企业是否纳入限上名录挂钩。不过也有老板吐槽,进了名录库之后,统计报表确实增加了不少工作量。

上图为网友分享

这里有个有趣的现象:有些企业快到限额标准时,会主动控制业务规模。比如把年营收卡在490万,就是不想被纳入统计。这种行为虽然能理解,但从宏观经济角度看,可能会造成数据失真,影响政策制定的精准性。

现在数字经济这么火,传统的限额标准也面临新挑战。比如直播带货的GMV该怎么计算?平台经济的收入如何归类?这些新业态给统计工作出了不少难题。听说有些地方已经在试点调整统计口径,可能不久的将来会有新的补充标准出台。

总的来说,理解限额以上企业的定义,就像拿到了一把打开经济数据的钥匙。下次再看统计公报时,不妨多留意限上企业的变动情况,结合行业特点琢磨背后的经济信号。毕竟,数据本身是冰冷的,但读懂其中的门道,就能发现不少有意思的商机呢!

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~