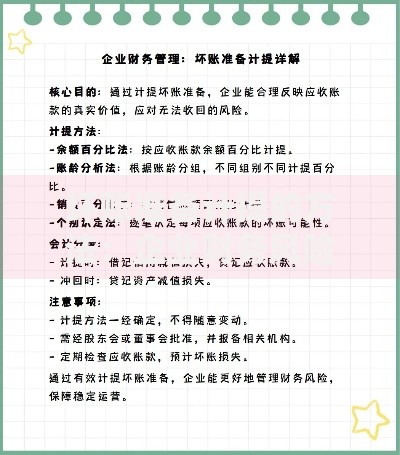

说到企业财务管理,坏账准备计提这事儿可真是让人头大。毕竟,谁都不想自己辛辛苦苦赚的钱最后变成一堆收不回来的"死账"。不过啊,掌握正确的坏账准备计提方法,不仅能帮企业提前预警风险,还能让财务报表更真实可靠。今天咱们就来聊聊,企业到底该怎么选择合适的计提方式,比如常见的余额百分比法、账龄分析法,还有个别认定法这些"工具"到底该怎么用。别担心,咱们不扯那些复杂的专业术语,就用大白话把这事儿说明白!

简单来说,坏账准备就像给企业财务上了个"保险"。比如说吧,你卖给客户100万的货,结果对方公司突然倒闭了,这笔钱收不回来怎么办?这时候提前计提的坏账准备就能派上用场,相当于给可能出现的损失提前打个折。不过啊,这个"保险"可不是随便买的,得讲究方法。

很多老板觉得这事儿就是财务部门的工作,其实大错特错!合理的坏账准备计提方法直接关系到企业的现金流管理和风险控制。就像开餐馆要准备备用煤气罐一样,做生意哪能不留点后手呢?

这三种方法其实各有利弊。有个做服装批发的老板跟我说:"用余额百分比法吧,总觉得像是在吃大锅饭;用个别认定法吧,财务部同事又天天喊工作量太大。"这时候就需要根据企业实际情况来选择了。

上图为网友分享

首先得摸清自家生意的门道。比如说,做toB业务的企业,客户集中度高的,可能更适合个别认定法;要是像电商平台这种每天几千笔小额交易的,用账龄分析法反而更科学。

有个做建材贸易的朋友就吃过亏:他们原来用余额百分比法,结果某个月突然有个大客户跑路,之前提的准备金根本不够填窟窿。后来改成账龄分析法+个别认定法组合使用,这才把风险控制住。

我见过最离谱的情况是,有家企业为了做漂亮报表,故意少计提准备金。结果年底审计没过关,反而被税务局盯上,真是捡了芝麻丢了西瓜。

某母婴用品经销商的故事特别典型。他们之前用余额百分比法,按5%计提。结果后来发现,实际坏账主要集中在账龄180天以上的应收款,这部分占比其实不到10%。后来改成阶梯式账龄分析法,30天内不提准备,90天以上提到25%,既节省了资金占用,又精准覆盖了风险。

还有个做工业设备的企业更有意思。他们针对不同客户类型搞了个"双轨制":对老客户用账龄分析法,对新客户用个别认定法。这种灵活操作,既维护了老客户关系,又控制住了新客户风险。

现在越来越多的企业开始用大数据分析客户信用。比如说,通过分析客户的付款历史、行业景气度甚至社交媒体数据,来动态调整计提比例。有家物流公司就把客户按风险等级分成ABCD四类,每类对应不同的计提标准。

不过要提醒大家的是,再智能的系统也替代不了人的判断。就像有个财务总监说的:"系统给出的数据是死的,但市场是活的。去年还是优质客户,今年可能就经营困难了,这时候就需要人工介入调整。"

说到底,坏账准备计提这事儿就像给企业系安全带。系得太紧影响活动自由,系得太松又起不到保护作用。关键是要找到那个刚刚好的平衡点,既不让企业被风险打懵,又不让资金白白闲置。下次做财务决策时,不妨多问自己几个问题:客户结构变了吗?行业风险升级了吗?现有方法还适用吗?把这些想明白了,自然就能找到最适合自己的那套方法。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~