说起算税公式啊,很多人第一反应就是头晕脑胀。其实吧,这玩意儿就像个"金钱翻译器",把咱们的工资奖金变成实实在在的税单数字。比如说上个月小王拿了个年终奖,工资条上突然多扣了八百块税,他拿着计算器噼里啪啦算半天也没搞明白,这时候要是懂点算税公式的门道,分分钟就能知道自己的钱到底被划拉去哪了。不过别担心,咱们今天就掰开揉碎了聊聊这个事,保管让你下次看到工资单时不再两眼一抹黑。

先别被专业名词吓着,说白了算税公式就是帮咱们理清三件事:挣了多少、该减多少、最后剩多少要交税。比如说你月薪到手两万,先得把五险一金这些固定支出刨出去,再扣掉个税起征点,剩下的部分才真正进入算税公式的"射程范围"。

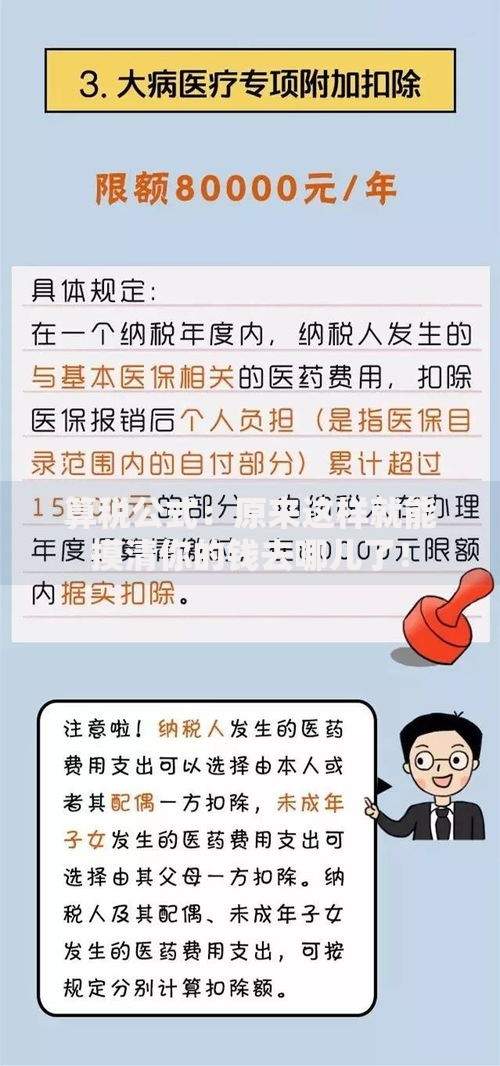

前阵子有个朋友跟我吐槽,说跳槽后工资涨了反而到手钱变少,这就是典型没搞懂扣除项变化的例子。算税公式里那些专项附加扣除,像子女教育、赡养老人这些,可都是实打实的"减税利器"。

说到这你可能要问,算税公式到底用在哪啊?别急,咱们举个活生生的例子。老张最近接了个私活赚了八千块,平台直接给扣了20%的税,他心疼得直嘬牙花子。其实要是懂算税公式的话,等到次年做汇算清缴时,这笔钱还能按综合所得重新计算,说不定还能退回来不少。

再比如说年终奖这个"甜蜜的烦恼",现在政策允许单独计税或者合并计税。这时候算税公式就派上大用场了,拿计算器敲一敲就能知道哪种方式更划算。有次帮同事算这个,发现他要是选对计税方式,居然能省下小半个月的油钱。

上图为网友分享

还有那些自由职业者,每次收款都要预扣个税。但很多人不知道的是,他们其实可以按"经营所得"来计税,这样扣除成本费用后,实际税负可能比劳务报酬要低不少。所以说啊,算税公式用好了真能省下真金白银。

说到捐赠抵税这事,去年有个客户给山区捐了旧衣物,结果发现不能抵税急得直跳脚。其实算税公式里明确规定,只有通过正规机构的现金捐赠才能享受优惠,这点可千万要记牢。

第一个坑就是觉得"收入越高税越多",其实算税公式是阶梯计税的,只有超出部分才会按更高税率计算。比如说月薪从1万涨到1万5,多出来的5千里只有部分会按10%计税,可不是整个工资都按高税率算。

第二个误区是以为所有收入都要交税。实际上像国债利息、保险理赔这些,在算税公式里都是免税的。有次帮阿姨整理账目,发现她买的国债利息完全不用交税,老太太乐得直说早该找我咨询。

第三个误区最要命,就是觉得税率表是固定不变的。其实政策调整就像手机系统更新,隔三差五就会有变化。比如说去年刚把婴幼儿照护费纳入专项扣除,这要是不关注新政,可不就白白浪费了减税机会。

说到这你可能要问,算税公式能不能玩出花来?还真别说,这里头门道深着呢。比如说有些地方有区域性税收优惠,像海南自贸港的个人所得税优惠政策,懂行的人早就开始布局了。

再比如说家庭整体税务规划,夫妻双方怎么分配收入更节税。见过最绝的一对夫妻,通过调整工资构成和扣除项分配,硬是把家庭总税负降了15%。这操作就像玩俄罗斯方块,把各种税务要素安排得明明白白。

不过要提醒大家的是,税务筹划千万别走偏门。去年有家公司搞什么"阴阳合同",结果被税务局查个底掉,罚款比省下的税还多好几倍。所以说啊,算税公式用好了是帮手,乱用可就是定时炸弹了。

说到底,算税公式就像把钥匙,能打开个人财务管理的宝箱。咱们普通人不需要成为税务专家,但掌握这些基本门道,至少能保证自己的血汗钱不被多扣冤枉税。下次发工资的时候,不妨掏出手机算一算,说不定就有意外惊喜等着你呢!

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~