说到个人所得税,很多人第一反应就是工资条上被扣掉的那部分钱,但具体怎么算出来的可能有点懵。别慌!今天咱们就来唠唠这事儿,用大白话把计算流程拆开揉碎。其实主要分三步:先算出全年总收入,再减去各种免税项目和专项附加扣除,最后对照税率表计算。中间还涉及到预缴税款和年终汇算清缴,听起来复杂但理清逻辑就不难。特别提醒大家注意专项附加扣除这个省税利器,用好它能少交不少钱呢!

咱们先记住这个核心公式:应缴个税 应纳税所得额 × 税率 速算扣除数。这里的关键是弄清楚什么是"应纳税所得额",简单说就是你全年赚的钱减去国家允许扣除的部分。比如小王2023年工资收入12万,社保公积金交了2万,还能享受住房贷款利息扣除1.2万,那他的应纳税所得额就是12万-6万(起征点)-2万-1.2万2.8万。

现在记住这个七级超额累进税率表(手指在桌上比划着):3%、10%、20%...最高45%。假设小李全年应纳税所得额是9万元,对照下表发现属于第二档(超过3.6万至14.4万部分),需要缴税9万×10%-25206480元。这里有个小窍门,速算扣除数就是帮咱们自动计算超额部分的,不用自己分段算省事多了。

| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |

|---|---|---|---|

| 1 | 不超过3.6万元 | 3% | 0 |

| 2 | 超过3.6万至14.4万 | 10% | 2520 |

| 3 | 超过14.4万至30万 | 20% | 16920 |

这可是合理节税的重头戏!比如住房贷款利息每月能扣1000块,但要注意必须是首套住房贷款。还有继续教育扣除,读在职研究生每月能省400块,不过最多扣48个月。这里有个真实案例:张老师申报了赡养老人(每月2000)和子女教育(每月1000),全年直接多扣了3.6万,省了足足3600元个税。

上图为网友分享

突然想到,很多人不知道大病医疗扣除可以跨年度使用。比如2023年看病自费花了8万,超过1.5万的部分6.5万可以在2024年汇算时扣除。这个政策对有大额医疗支出的家庭真是雪中送炭。

每个月发工资时代扣的个税其实是预缴,就像买东西先付定金。等到第二年3-6月做汇算清缴才是"多退少补"的最终结算。去年我同事就因为漏填租房扣除,后来补申报退了三千多。这里提醒自由职业者特别注意,劳务报酬超过800元就要预缴20%的税,但年度汇算时可以和工资收入合并计算,往往能退回部分税款。

年终奖单独计税政策虽然延续到2027年,但选择并入综合所得可能更划算。举个例子:老陈年终奖3万,工资10万。单独计税的话年终奖缴税900元;如果合并计税,可能因为跳档多缴税,这时候就要用个税APP分别试算选更优方案。

还有跨省工作的要注意,社保和个税申报地不一致可能影响购房资格。去年有个北漂朋友就因为公司在异地交社保,导致个税记录不符合北京购房要求,这个教训值得警惕。

说到这想起个冷知识:股票转让所得暂免征收个税,但股息红利要按20%缴税。如果是限售股解禁,原始股卖出时要按实际盈利的20%交税,这点很多股民都不清楚。

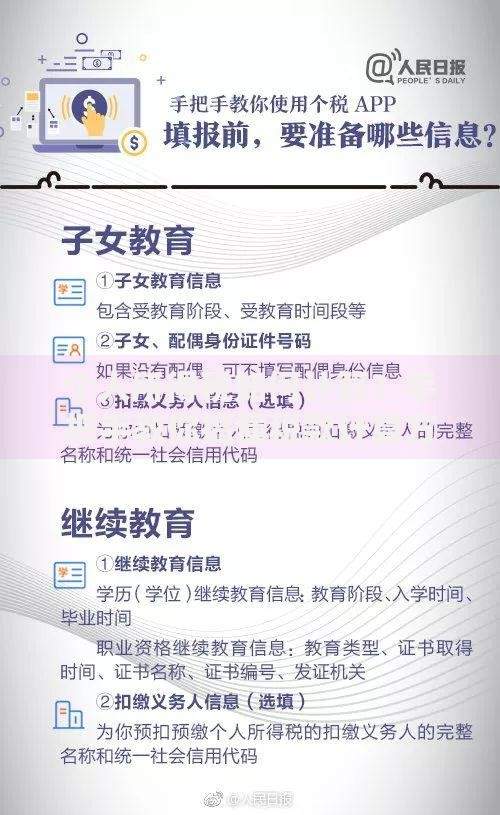

推荐大家多用"个人所得税"APP的智能计算功能,里面有个"税款计算器"可以模拟不同扣除方案。比如把赡养老人和住房租金扣除组合使用,系统会自动推荐最优方案。还有个实用功能是"收入纳税明细查询",能实时查看每笔收入的预扣情况,发现异常可以及时申诉。

最后提醒,遇到复杂的税务问题别自己硬扛。现在各地税务局都有免费咨询服务,提前预约就能带着资料去柜台咨询。我上次去咨询股权激励的个税问题,工作人员拿着政策文件逐条讲解,比自己查资料高效多了。

说到底,个人所得税计算就是个技术活。理清收入构成、吃透扣除政策、善用计算工具,这三个诀窍掌握了,你也能成为朋友圈里的报税达人。不过政策经常会有调整,建议大家每年报税前都刷新下知识库,毕竟省下的可都是真金白银啊!

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~