现在回想起来,2020年的定期利率变化啊,真的像坐过山车一样刺激。那会儿很多人都在纠结,到底是把钱存银行吃利息划算,还是拿去投资更靠谱。其实啊,当年的定期利率虽然比现在高些,但不同银行的差别还挺大的,有的小银行为了揽储,甚至给出了让人心动的上浮利率。不过呢,选定期存款这事儿,光看利率数字可不够,还得考虑存款期限、资金灵活性这些隐藏因素。今天咱们就掰开了揉碎了聊聊,顺便看看这些经验对现在的理财选择有啥启发。

记得2020年初的时候,五大行的三年期定存利率普遍在2.75%左右徘徊。不过有意思的是,不少城商行和民营银行搞起了"利率大战",有的甚至能把五年期利率拉到4%以上。有个在银行工作的朋友跟我吐槽说,那时候他们网点天天排长队,很多大爷大妈拿着存折来转存,就为了多赚那0.5%的利息差。

当时市场环境也挺有意思的:

不过这种高利率产品现在基本绝迹了,监管部门后来出台了更严格的规范。现在回头看,当年果断存了五年期的储户算是赶上了末班车,特别是那些选了按月付息产品的,到现在还能享受不错的现金流。

当时很多人有个误区,觉得期限越长收益就越高。其实啊,有些银行的三年期和五年期利率是倒挂的,特别是2019年底到2020年初那阵子。有次陪亲戚去存钱,柜员就建议他存三年期的,说是五年期的虽然利率高0.25%,但考虑到可能提前支取的风险,反而不划算。

还有个容易被忽略的点是计息方式。有的产品是到期本息一起付,有的是按月/季度派息。像那种按月付息的,虽然名义利率一样,但实际收益会高些,因为利息能再投资。不过这类产品现在基本找不到了,监管后来叫停了这种设计。

上图为网友分享

当时我邻居王阿姨就吃了这个亏,她把20万存了个五年期产品,结果第三年家里急用钱,提前支取只能按活期算利息,白白损失了大几千块。所以说啊,存定期不能只看利率数字,得把资金使用计划考虑周全。

虽然现在的定存利率比2020年低了不少,但有些技巧还是通用的。比如分笔存储法,把大额存款拆成几笔不同期限的,既能保证流动性,又能吃到较高利息。还有的银行会针对新客户推出专享利率,虽然高不了多少,但蚊子腿也是肉嘛。

最近发现个有意思的现象,很多年轻人开始回归定期存款了。可能是在股市基金里摔过跟头,觉得还是银行存款踏实。有个95后同事就说,他现在把每月结余分成三份:活期、定期和黄金ETF。用他的话说:"虽然定期利息跑不赢通胀,但总比瞎投资亏本强。"

不过要提醒大家的是,现在选定期产品要特别注意存款保险标识。去年就有新闻报道,有人误买了理财性质的保险产品,还以为自己存的是定期。存之前一定要确认产品代码是存款类的,这个在银行官网都能查到。

要是实在嫌定期利率低,也可以看看其他低风险产品。比如国债逆回购,碰上月末、季末这些资金紧张的时候,年化收益偶尔能冲到3%以上。再比如货币基金,虽然现在收益也不咋地,但灵活性绝对秒杀定期。

不过这些替代品都有各自的短板:

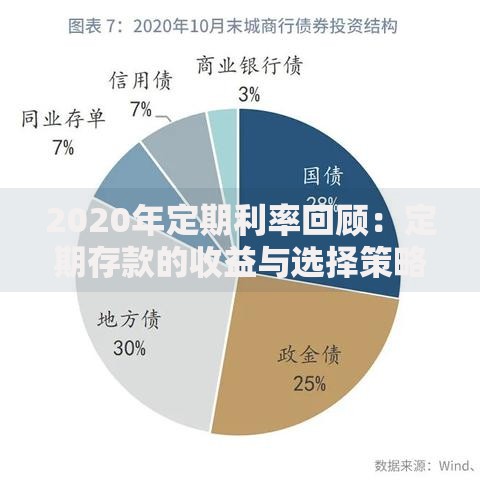

上图为网友分享

相比之下,定期存款虽然收益不高,但胜在省心。特别是对风险承受能力低的中老年人来说,可能还是更愿意选择看得见摸得着的存款产品。

2020年的定期利率波动,某种程度上反映了整个理财市场的转向。那会儿余额宝收益已经跌破2%,P2P全面暴雷,很多人突然发现,原来最传统的存款方式反而成了香饽饽。这种心态变化到现在还在延续,最近银行大额存单都要靠抢的,稍微高点的利率额度秒光。

有个现象挺有意思的,现在年轻人存定期的比例比五年前高了不少。可能大家经历了疫情、股灾这些黑天鹅事件后,对"安全"的理解更深了。就像我表妹说的:"现在不求资产增值,能保值就谢天谢地了。"

不过话说回来,光靠定期存款确实难跑赢通胀。比较合理的做法是做好资产配置,把定期当作理财压舱石,再适当配置些债券、指数基金这些中低风险产品。毕竟理财就像吃饭,不能光吃主食,也得搭配点蛋白质和维生素。

说到底,不管是2020年还是现在,理财的核心逻辑其实没变——在安全性、收益性和流动性之间找到平衡点。定期存款作为最基础的理财工具,可能不会让你暴富,但确实能为整个资产组合提供稳稳的安全感。下次去银行存钱时,不妨多问几句,说不定就能发现更适合自己的存款方案呢。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~