大家可能经常听到国民收入和国民生产总值这两个词,但具体有啥不同呢?其实这俩概念就像钱包里的现金和整个家的收入,一个看个人口袋,一个算全家账本。本文不拽专业术语,用大白话帮你拆解它们的区别,顺便聊聊怎么在实际理财中避开误区。下次听到新闻里提GDP涨了,你也能瞬间明白这对自己的钱包意味着啥!

前阵子有个读者问我:"老看新闻说GDP增长,可这和咱们普通人的收入有关系吗?"这个问题问得好,正好戳中了很多人对国民收入和国民生产总值的模糊认知。咱们先别急着翻教科书,我试着用买菜大妈都能听懂的方式解释下。

假设菜市场里,张阿姨卖土豆月入8000块,李大爷卖白菜月赚6000块,这就是他们的个人收入。如果整个市场有50个摊主,所有人的月收入加起来算不算国民收入呢?这里要注意,国民收入更关注"谁赚到了钱",就像摊主们实际拿到手的钱,而国民生产总值是看整个市场创造了多少价值,包括土豆白菜的交易总额,还有市场管理处的租金收入。

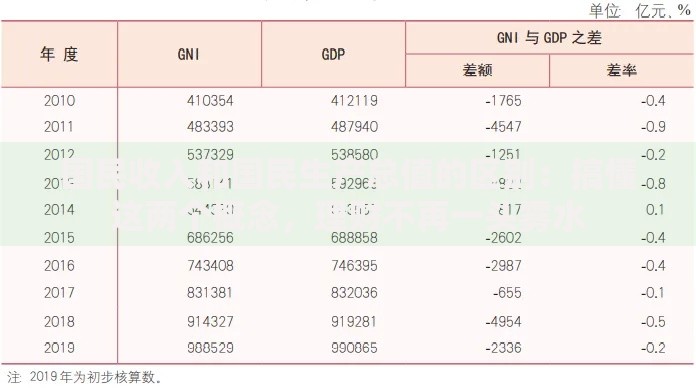

这里有个容易混淆的点:比如王老板在海外开了分店,他的收入会计入GNP,但不算在咱们国内的GDP里。搞明白这点,就能理解为什么有些国家GNP比GDP高,有些则相反。

咱们用开奶茶店的例子来具体说。假设你投资20万开店:

上图为网友分享

这时候,国民生产总值会把你的总营业额都算进去,而国民收入只会计算工资+利润这部分。也就是说,GNP看重经济总量,NI更关心实际分配。这就解释了为什么有些企业产值很高,但员工收入不见涨——因为钱都花在设备更新或者库存积压上了。

不过这里有个坑要注意!政府补贴和税收优惠会直接影响这两个数值。比如疫情期间的消费券,既拉动了GNP增长,又通过补贴形式变成了国民收入的一部分。这种联动关系,正是咱们理财时要重点关注的信号。

去年有个真实案例:某省GNP增长8%,但居民储蓄率反而下降。这时候如果单看国民生产总值,可能觉得经济形势大好,但结合国民收入数据就会发现,老百姓实际可支配收入增长只有3%。这时候投资理财就要更谨慎,别被表面的繁荣数据迷惑。

具体来说,可以关注这两个指标的三个变化规律:

上图为网友分享

有朋友可能会问:"那现在该重点看哪个指标?"其实没有标准答案。就像炒菜要掌握火候,关键看你的理财目标。如果是长期定投,GNP的持续增长更重要;要是做短线操作,NI的季度波动更值得关注。

不过话说回来,光看国民收入和国民生产总值的区别还不够。有次我去菜市场,发现张阿姨的土豆摊月流水2万,但扣除摊位费、损耗、给儿子的补习班费用,实际能存下的不到3000块。这个例子提醒我们,宏观数据再漂亮,落到个人头上可能完全是另一回事。

这里引出个有意思的问题:为什么有些城市人均GDP很高,但老百姓总觉得钱不够花?因为GDP包含了很多非个人收入的部分,比如企业利润、政府税收。而国民收入虽然包含工资和个体经营收入,但分配结构可能不均衡。就像十个奶茶店老板月入十万,但五十个店员人均才五千,这种差距在数据里是看不出来的。

所以真正聪明的投资者,会结合这两个指标再往下深挖。比如最近新能源行业GNP贡献度上升,但从业者收入增长有限,这时候就要判断:是行业处于扩张期需要大量再投资?还是利润被上游企业吃掉了?这种分析思路,比单纯看数据更有价值。

上图为网友分享

最后说个冷知识:国民收入的计算其实包含海外务工人员的汇款。比如在非洲工作的中国工程师,他们的收入会计入我国国民收入,但不算在GDP里。这个细节对跨国理财配置很有参考价值,特别是关注汇率波动的小伙伴要特别注意。

说到底,理解国民收入和国民生产总值的区别,就像掌握理财的指南针。它不能保证你每次都做对决定,但能帮你在信息爆炸的时代,快速抓住关键数据背后的逻辑。下次再看到经济新闻时,不妨多问句:这个数据反映的是总量蛋糕,还是实际到嘴的奶油?

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~