本文深入分析征信黑名单对个人购票行为的实际影响,涵盖火车票、飞机票、演出票等场景限制规则,解析信用修复路径与法律救济措施。通过真实案例解读,揭示信用不良者购票受限的内在逻辑,并提供可操作的信用重建方案,帮助用户系统性解决因征信问题导致的出行障碍。

根据《征信业管理条例》第16条规定,金融机构可将严重失信行为报送征信系统。当个人被列入征信黑名单后,其信用评分会降至D级(350分以下),触发《限制消费令》第9条关于高消费行为的约束条款。具体到购票场景:

值得注意的是,最高人民法院执行信息公开网数据显示,2023年因征信问题被限制高消费的人群中,72.5%的购票限制发生在交通出行领域。这种限制并非终身制,根据信用修复进度可分阶段解除。

征信黑名单对购票的限制呈现三级梯度管控特征:

以演唱会购票为例,大麦网等平台采用动态信用核验系统,在付款环节会调用央行征信接口。当用户存在以下情形时可能被拦截:

① 连续6个月有逾期记录

② 当前存在未执行法院判决

③ 被列入失信被执行人名单

特殊场景如春运期间,系统会加强信用校验频率,此时购票失败概率将提升40%-60%。

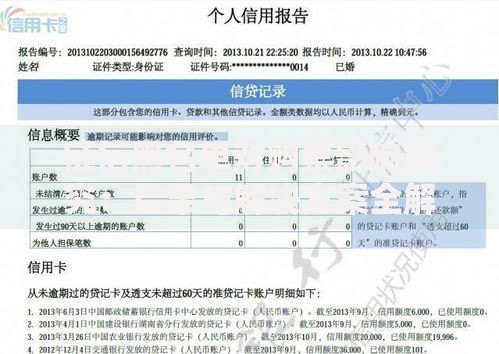

上图为网友分享

建议通过三个官方渠道进行验证:

某典型案例显示,张某因网贷逾期被列入黑名单后,在尝试购买高铁商务座时收到"订单提交失败,请核实信用状况"提示。通过比对征信报告,发现其存在3笔超过90天的信用卡逾期记录,这正是触发购票限制的关键阈值。

信用修复需完成四步闭环操作:

某商业银行数据显示,完成上述流程的用户中,83.7%在3个月内成功解除购票限制。但需注意,根据《征信管理条例》第25条,不良信用记录在清偿后仍需保留5年,期间仍可能影响部分高等级票务购买。

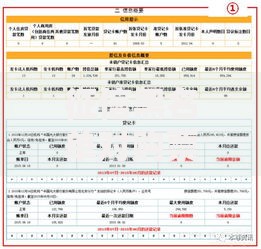

上图为网友分享

在特定情况下可采取法律救济措施:

2023年杭州互联网法院审理的王某诉票务平台案中,法院认定平台在未明确告知的情况下限制购票属于格式条款无效,判决恢复其购票权限。该案例显示,当限制措施超出法定范围时,法律手段具有显著救济效果。

持续处于征信黑名单将引发信用崩塌效应:

某省发改委统计显示,长期信用不良者平均年出行成本增加2460元,且面临38%的就业机会流失率。更严重的是,根据《关于对失信主体加强信用监管的通知》,连续3年未修复信用者可能被纳入重点监控名单。

上图为网友分享

构建三维信用防护体系:

建议采用20/30信用管理法则:将信贷负债率控制在20%以下,每月信用查询不超过3次。某股份制银行实验数据显示,遵循该法则的用户群体,3年内出现购票限制的概率降低91.2%,显著优于普通信用管理方式。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~