本文深入剖析不上征信的借款平台运作机制,系统性讲解其类型划分、潜在风险及合法边界,同时提供辨别非征信平台的实用技巧,并给出征信敏感人群的替代融资方案,帮助读者在保护个人信用记录的前提下实现资金周转需求。

不上征信的借款平台特指未与中国人民银行征信中心建立数据对接的金融机构,这类机构在审批贷款时不会查询借款人的征信报告,逾期记录也不会被纳入征信系统。这类平台主要包含两类运营主体:持牌非银行金融机构和民间借贷组织。前者如部分消费金融公司、小额贷款公司,因其未完成央行征信系统对接,故借款行为不影响征信;后者则多为地方性民间借贷机构,受监管程度较低。

需特别注意的是,自2022年起实施的《征信业务管理办法》要求所有从事放贷业务的机构必须逐步接入征信系统。目前市场上宣称"不上征信"的平台,可能存在以下情况:

部分新设立的持牌机构处于系统对接过渡期

采用会员制、服务费形式规避借贷实质的灰色平台

尚未被纳入监管体系的境外放贷机构

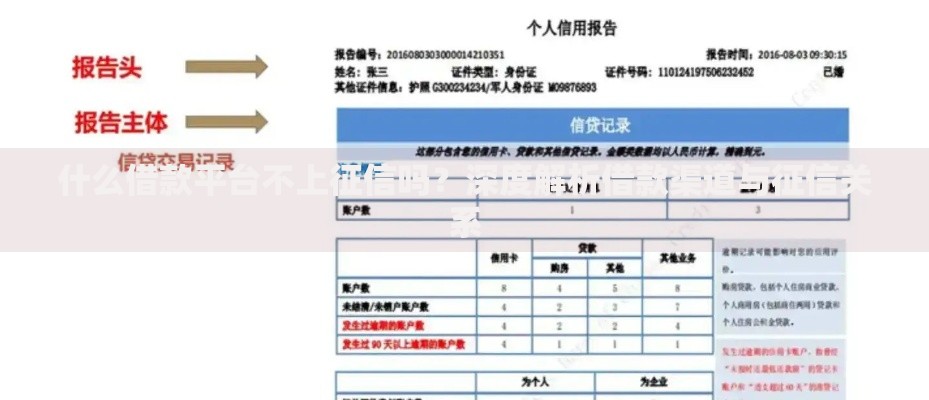

上图为网友分享

当前市场存在四类可能不上征信的借款渠道:

① 地方金融交易所备案平台:在区域股权交易中心备案的P2P转型机构,如某金交所合作的借贷平台,资金端对接特定投资人群体

② 特定场景消费分期:医美、教育等场景中由服务商提供的免息分期,资金来源于商家自有体系

③ 数字银行试验产品:部分民营银行在试点阶段的信用产品,如微众银行早期微粒贷未全面对接征信时的情况

④ 跨境融资平台:注册地在境外的借贷机构,通过离岸架构提供人民币借款服务

以某跨境电商平台的分期服务为例,其通过与香港持牌机构合作,采用商业保理模式完成资金交割。用户在申请时仅需验证手机运营商数据,系统通过交叉验证社交行为、消费记录等200+维度建立信用模型,全程不触碰央行征信系统。但这种模式的可持续性存疑,2023年已有35%类似平台被要求整改。

选择非征信平台需警惕三大核心风险:

第一,利率合规风险。某第三方监测数据显示,不上征信平台中43.7%的实际年化利率超过36%,个别甚至达到78%。这些平台常将利息拆分为"服务费""管理费"等名目,例如某平台标注月息1.5%,但加上各类费用后实际IRR达到58%。

第二,数据安全风险。为弥补征信数据缺失,这类平台往往要求获取通讯录、相册、位置等20+项手机权限。2023年某消费分期平台数据泄露事件,导致17万用户隐私被非法倒卖。

第三,法律保障缺失。当出现暴力催收、合同纠纷时,借款人难以通过正规司法途径维权。某案例显示,用户在某现金贷平台借款后遭遇"呼死你"催收,但因平台服务器设在境外,公安机关难以立案侦查。

可通过三个步骤精准判断平台征信接入情况:

步骤一:查验放款机构资质

在借款合同或资金流水记录中查找实际放款方,通过央行征信中心官网查询该机构是否在金融信用信息基础数据库接入机构名录中。例如某分期平台显示放款方为"重庆某小额贷款公司",经查询该小贷公司已于2022年6月完成征信系统对接。

步骤二:分析授权协议条款

仔细阅读《个人信息授权书》,正规征信接入平台会明确列出"授权向金融信用信息基础数据库查询/报送信用信息"的条款。某平台协议中出现的"向第三方征信机构查询"表述,实际指向的是百行征信等市场化机构,仍属征信范畴。

步骤三:实测征信查询记录

申请贷款后登录人民银行征信中心官网,查看"机构查询记录"中是否有贷款审批记录。需注意部分平台采用"贷后管理"名义查询,这种情况仍会影响征信评分。

上图为网友分享

对于需要规避征信查询的借款人,可考虑以下合规渠道:

方案一:保单质押贷款

持有具备现金价值的人寿保单,可向保险公司申请质押贷款。某大型险企的保单贷额度可达现金价值的80%,年利率约5-6%,审批不查征信且不留记录。但需注意贷款期限通常不超过6个月。

方案二:数字人民币消费贷

参与数字人民币试点城市的消费补贴项目,例如深圳通过美团平台发放的"民生消费贷",由地方政府贴息,资金来源于财政专项账户,不涉及征信系统。

方案三:商业承兑汇票贴现

企业客户可凭借核心企业签发的商票,在第三方供应链金融平台进行贴现融资。某钢铁贸易企业通过此方式获得47万元周转资金,综合费率低于银行贷款,且全程无需征信授权。

需要特别提醒的是,2024年新版征信系统将纳入水电费、税务等更多维度数据,建议借款人建立正确的信用管理意识。对于确实存在征信瑕疵的群体,可通过融资担保公司增信或设备融资租赁等方式获取资金,这些渠道通常采用非标风控模型,对征信记录要求相对宽松。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~