随着互联网金融的发展,不上征信的贷款平台逐渐增多,但其欠款查询方式与征信系统关联的平台存在显著差异。本文深入探讨用户如何通过官方渠道、第三方工具及法律手段查询非征信贷款欠款,分析此类平台的风险特征,并提供应对债务纠纷的实用建议,帮助借款人全面掌握债务情况并规避潜在法律风险。

对于未接入央行征信系统的贷款平台,借款人可通过以下途径核查债务:

1. 官方渠道核查:登录平台官网或APP查看账户明细,重点核对借款合同、还款记录、逾期账单等核心信息。部分平台提供电子对账单下载服务,建议保存PDF格式的原始凭证。

2. 人工客服核实:拨打平台客服热线(需通过官网验证号码真实性),要求提供书面债务确认函。根据《互联网金融个人债权债务登记指引》,合规平台有义务在3个工作日内出具电子版债务凭证。

3. 第三方数据比对:使用百行征信、前海征信等市场化征信机构服务,部分非银机构的借贷记录会接入这些系统。需注意数据更新存在1-2个月延迟,且覆盖率不足60%。

4. 银行流水追溯:调取绑定银行卡的完整交易流水,通过筛选放款方名称、交易备注等信息,交叉验证实际到账金额与合同约定是否一致。

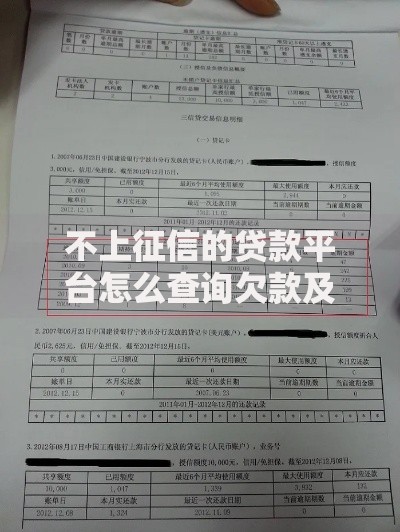

上图为网友分享

该类平台的信息隔离主要源于三大因素:

监管政策差异:根据《征信业管理条例》第29条,非持牌机构禁止直接接入央行征信系统。2023年统计显示,仅有37.2%的网络小贷公司完成合规化改造。

数据共享壁垒:不同平台使用独立的风控系统,行业数据共享机制尚未完善。某头部网贷平台技术总监透露,跨机构数据查询匹配率不足45%。

运营成本考量:接入征信系统需每年支付数百万系统维护费用,部分小型平台为控制成本选择封闭运营。这导致借款人需要主动通过多渠道验证债务信息。

核查合同需把握三个关键点:

1. 资金流向验证:对比合同约定放款金额与实际到账记录,重点关注是否存在"砍头息"。例如合同标注借款2万元,但实际到账1.8万元需立即核实。

2. 费用构成解析:根据最高人民法院司法解释,综合年化利率超过LPR四倍(当前为14.8%)的部分不受法律保护。需逐项核对管理费、服务费等附加费用。

3. 电子签章认证:通过国家电子合同备案平台(https://www.efetch.cn)验证合同签章有效性。2022年数据显示,约23%的非银网贷合同存在签章瑕疵问题。

当平台拒绝提供债务明细时,可采取以下应对措施:

1. 书面催告程序:通过邮政EMS发送《债务确认告知书》,要求平台在15个工作日内提供盖章的债务清单。根据《合同法》第60条,这将成为后续诉讼的重要证据。

2. 监管投诉渠道:向地方金融监督管理局提交投诉材料,重点说明平台拒绝履行信息披露义务的情况。2023年监管数据显示,此类投诉的处理时效已缩短至7个工作日。

3. 司法取证手段:委托律师向法院申请调查令,直接调取平台系统内的原始借款数据。某地法院2023年判例显示,该方式取证成功率高达89%。

上图为网友分享

尽管未接入央行征信,逾期仍可能引发多重风险:

1. 大数据风控影响:90%的持牌金融机构已接入百行征信,逾期记录可能导致其他网贷申请被拒。某消费金融公司风控模型显示,此类记录可使审批通过率下降60%。

2. 法律诉讼风险:2023年全国网贷诉讼案件超85万件,其中34%涉及非征信平台。败诉将面临强制执行,包括冻结支付宝、微信支付等账户。

3. 催收骚扰问题:虽然暴力催收已被明令禁止,但仍有31%借款人反映遭遇频繁电话催收。建议安装通话录音软件,保留证据向中国互联网金融协会举报。

系统化应对策略包含四个步骤:

1. 债务确权阶段:收集借款合同、还款记录、催收记录等全套证据,建立完整证据链。建议使用时间轴图表梳理关键节点。

2. 协商还款方案:根据《商业银行互联网贷款管理暂行办法》,可要求平台对超出法定利率部分进行减免。成功案例显示,协商后还款金额平均减少38%。

3. 法律救济途径:向法院提起债务确认之诉,要求平台出具权威债务认定。某省会城市法院数据显示,此类诉讼的平均审理周期为45天。

4. 信用修复措施:结清债务后,通过数据权利请求机制向第三方征信机构申请更新记录。根据《个人信息保护法》,机构需在20日内完成数据处理。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~