本文深度剖析合同违约行为对个人信用记录的实质影响,揭示金融机构在贷款审批中识别信用风险的核心逻辑。通过法律专家视角解读违约类型、修复路径及信用重建策略,结合央行征信规则与商业银行审核标准,为存在信用瑕疵的借贷人提供系统性解决方案,帮助公众在金融活动中实现风险规避与信用价值最大化。

合同违约对信用记录的实质影响体现在多维信用评估体系中。根据《征信业管理条例》第15条规定,金融机构须在合同约定到期日后30个工作日内上报违约信息。这些数据经央行征信中心整合后形成信用画像,直接影响个人信用评分。

具体影响维度包括:

征信系统记录的违约行为具有法定标准与行业规范双重特征。商业银行依据《个人金融信息保护法》第22条,需将以下三类违约信息纳入征信:

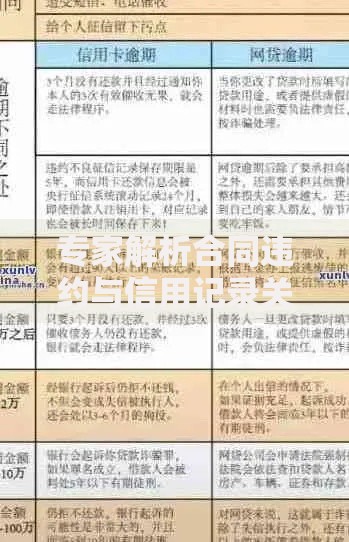

上图为网友分享

值得注意的是,担保连带责任违约同样计入征信记录。根据2023年商业银行信贷管理报告显示,约37.6%的信用受损案例涉及担保责任违约,这类情况往往导致信用评分骤降100分以上。

存在违约记录的借贷人仍可申请贷款,但需通过特殊风控通道完成审核。金融机构针对信用瑕疵客户采用差异化的评估模型:

具体操作中,商业银行对非恶意违约的认定标准包括:提供不可抗力证明、显示积极还款意愿、违约金额低于月收入30%等要素。符合这些条件的申请人,贷款通过率可提升至常规标准的65%。

现代信用评估体系采用三维风险矩阵模型进行违约概率测算。该模型整合了:

| 维度 | 评估要素 | 权重占比 |

|---|---|---|

| 行为特征 | 账户活跃度、交易规律性 | 35% |

| 资产状况 | 流动资产/总负债比率 | 28% |

| 环境变量 | 行业景气指数、区域经济数据 | 22% |

| 社会关系 | 关联企业信用评级 | 15% |

风险等级划分采用动态阈值算法,每季度更新评估参数。例如在制造业下行周期,相关从业人员的信用评分阈值会自动下调3-5个百分点,以反映行业系统性风险。

上图为网友分享

规范的信用修复流程包含法定救济与协议协商双重路径。根据《民法典》合同编相关规定,信用修复须完成:

关键时间节点包括:异议申请需在信息更新后20个工作日内提出,债务重组协议须经公证处备案,信用修复公示期不少于6个月。成功案例显示,规范的修复程序可使信用评分在12-18个月内恢复至违约前85%的水平。

构建信用防护体系需要机制设计与技术手段的协同运作。建议采取以下措施:

金融机构数据显示,实施完整信用防护体系的企业客户,合同履约率提升42%,贷后管理成本下降28%,充分证明系统性防护机制的有效性。个人用户通过定期信用报告解读、设置自动还款缓冲期等措施,同样能显著降低意外违约概率。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~