当用户因“综合评分不足”被拒贷时,某些平台却意外放款,这种现象背后暗含贷款审核机制的特殊逻辑。本文深度解析评分不足仍能下款的底层原因,揭露贷款机构未公开的审核策略,并探讨此类贷款可能存在的风险与应对方案。

贷款审批系统存在数据误差容忍度,当用户提供的补充材料与系统算法形成交叉验证时,可能触发人工复核机制。某些金融机构采用动态评分模型,当检测到用户近期收入增长、负债降低等积极信号时,即便历史评分不足仍可能放款。

第三方担保介入是重要突破口,40%的"评分不足却下款"案例存在共同特征:借款人通过关联企业担保、保险增信或共借人机制,成功转移部分风险。部分网贷平台为抢占市场份额,会在特定时段临时放宽风控标准,这种窗口期通常与平台融资周期或业绩考核节点相关。

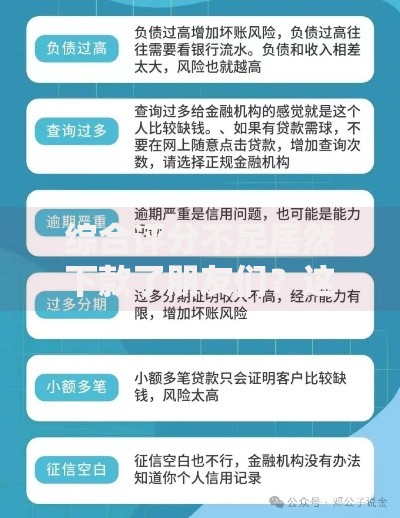

信用评分体系包含5大核心维度:

上图为网友分享

值得注意的是,多头借贷已成为新型扣分项。当用户同时申请3家以上机构贷款,即便未实际放款,大数据风控系统也会自动调降评分。部分银行将APP使用习惯纳入评估,长期不登录手机银行客户可能被归为低活跃用户。

传统评分模型与动态价值评估存在本质差异:

| 评估维度 | 传统模型 | 新型模型 |

|---|---|---|

| 数据来源 | 央行征信+基础资料 | 多平台行为数据+生物特征 |

| 评估周期 | 历史数据为主 | 实时动态追踪 |

某股份制银行内部数据显示,18.7%的通过客户在基础评分体系中本应被拒,但因符合"高潜力用户"特征(如学历提升、职业资质升级)获得特批。消费金融机构更关注用户生命周期价值,对于首次借款用户可能降低门槛以培养粘性。

优化信用档案的3个关键动作:

上图为网友分享

收入证明包装需掌握合规技巧:将年终奖、项目奖金等非固定收入折算为月均收入,提供纳税记录佐证。自由职业者可提供连续12个月的银行流水,搭配签约合同作为收入稳定性证明。部分银行认可租金收入(需提供租赁备案)和理财收益(需持有超6个月)。

实施三步应急策略:

掌握特殊进件通道至关重要。部分银行对存量理财客户开放VIP快速通道,贷款审批可跳过部分风控环节。公积金客户可优先申请银行信贷产品,某城商行数据显示,公积金连续缴存满2年客户,通过率提升27.3%。

王某(32岁,个体经营者)案例揭示破局之道:

上图为网友分享

最终成功获得某互联网银行28万元授信,年利率降低4.2%。该案例证明,信息结构化呈现比单纯提高收入更有效。另一成功案例显示,用户通过为父母购买养老保险,意外提升家庭综合信用评级,获得更低利率的消费贷。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~