在申请贷款时,很多人担心征信记录影响未来金融活动。本文深度解析不上征信记录的贷款类型,包括民间借贷、典当融资等5种常见模式,揭示其运作原理、潜在风险及法律边界,帮助借款人做出明智决策,同时提供维护信用健康的实用建议。

真正不上征信的贷款主要存在于非银金融领域。第一类是民间个人借贷,当借款双方签订私人协议且未通过金融机构时,这类交易不会被纳入征信系统。第二类是小额典当融资,根据《典当管理办法》,单笔金额低于3万元且期限短于5天的典当业务通常不报送征信。

第三类特定场景的消费分期,例如部分教育机构内部提供的学费分期服务,这些机构未与央行征信系统对接。第四类境外金融机构贷款,某些外资银行在中国境内开展业务时,若未完成征信系统接入备案,其贷款记录暂不上传。第五类是亲友间无息借款,这类完全基于信任关系的资金往来,只要不涉及专业放贷行为,就不会产生征信记录。

核实贷款是否上征信需从三个维度考察。首先查询放贷机构资质,所有持牌银行、消费金融公司、网络小贷公司均受银保监会监管,必须接入征信系统。其次查看借款合同条款,正规合同会在"信息披露"章节明确注明征信报送条款,用词包括但不限于"授权查询"、"信息报送"等法定表述。

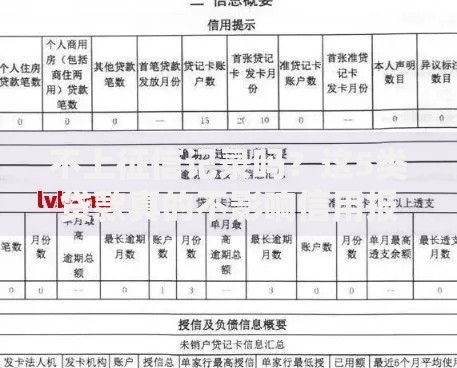

上图为网友分享

实操层面可通过两种方式验证:在放款后15个工作日内登录人民银行征信中心官网申请简版信用报告,或携带身份证到当地人民银行分支行打印详版报告。需特别注意,某些网贷平台采用"联合放贷"模式,即便平台自身未接入征信,若资金方为持牌机构,借款记录仍会被报送。

民间借贷的征信查询存在明显的地域差异。在经济发达地区,专业放贷人普遍会通过第三方征信机构查询借款人信用状况,虽然不直接对接央行征信,但会参考百行征信等市场化征信机构数据。而传统亲友借贷中,出借人往往基于对借款人的社会关系了解做出判断,确实不涉及征信查询。

值得注意的是,2023年实施的《民间借贷司法解释》修订版新增规定:职业放贷人(年度放贷超5次)必须履行征信查询义务,否则借贷合同可能被认定为无效。这意味着即便在民间借贷领域,大额、高频的借款行为已开始被纳入征信监管体系。

不纳入征信的贷款可能涉及三重法律风险。第一是合同效力风险,根据《民法典》第680条,未约定利息的民间借贷视为无息借款,但若实际收取超过LPR4倍的利息,超出部分不受法律保护。第二是债务追偿风险,非征信贷款缺乏官方记录,发生纠纷时举证困难,需保存完整的转账凭证、聊天记录等证据链。

第三是刑事风险,若借款人同时存在多笔未上征信的隐性负债,累计金额超过20万元且无法偿还,可能触发《刑法》第175条高利转贷罪。2022年浙江某案例显示,当事人因叠加使用6家非征信网贷导致总负债超限,最终被认定构成刑事犯罪。

即便贷款本身不上征信,关联行为仍可能导致信用受损。首要风险是担保连带责任,为他人提供的担保若在征信系统显示,当主债务人违约时,担保人的信用评级会同步下调。其次是司法关联影响,借款纠纷引发的诉讼判决会被录入征信系统,形成公开的失信记录。

更隐蔽的影响来自大数据风控,多数金融机构已建立交叉验证机制。例如频繁申请非征信贷款会导致第三方数据平台的"多头借贷"指数升高,当该指数超过阈值时,银行会自动拒绝贷款申请。2023年某股份制银行风控模型显示,近37%的拒贷案件源于非征信渠道的多头借贷行为。

建立健康的信用管理体系需采取组合策略。首先建立信用监控机制,每年至少查询2次个人征信报告,重点关注"非银信贷"栏目。其次控制信用扩张速度,建议将月还款额控制在收入的1/3以内,包括所有未上征信的隐性负债。

对于必须使用的非征信贷款,应做到三要:

1. 要留存完整的电子合同和还款记录

2. 要确认资金方的最终来源

3. 要避免同时段多平台借款

当发现异常信用记录时,可依据《征信业管理条例》第25条,在20个工作日内向征信机构提出异议申请,要求核查更正。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~