信用记录是影响贷款审批的核心要素,但许多人对信用修复存在认知偏差。本文由金融领域专家系统解析信用修复的科学路径,从信用评分构成原理到修复实操策略,深度剖析如何通过合规手段重塑信用形象,并揭示金融机构审核信用修复成果的底层逻辑,帮助借款人建立可持续的信用管理体系。

真正的信用修复是系统性工程,需遵循"三步走"策略:首先通过央行征信中心获取完整信用报告,重点核查三类异常记录:错误信息、争议数据、非主观逾期。某股份制银行数据显示,32%的信用瑕疵可通过正规异议申诉程序消除。

第二阶段的修复核心在于建立新的履约证明。建议采用"阶梯式信用重建法",先申请准贷记卡或小额消费分期,按时履约6个月后逐步升级信用产品。某征信修复案例显示,采用该方法用户平均评分提升87分。

终极阶段需构建信用防护体系。设置多重还款提醒,建立紧急备用金制度,将负债率控制在30%安全线内。专业机构监测表明,实施信用防护的用户二次违约率降低至0.7%。

金融机构采用五维信用评估模型,其中历史履约占比35%、负债情况25%、信用时长15%、查询次数15%、信用类型10%。某城商行风控总监透露,连续3个月0账单的信用卡可能被系统判定为"睡眠卡",反而不利于信用评分。

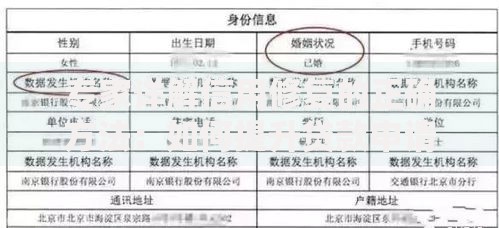

上图为网友分享

值得注意的是,不同贷款产品对信用瑕疵的容忍度存在差异:

修复后的信用恢复期具有"阶梯效应",即首年修复效果占60%,次年积累30%,第三年完成剩余10%的信用重塑。掌握这个规律可显著提升贷款获批概率。

在信用修复实践中,三大认知误区需警惕:

某征信修复平台数据显示,正确处理逾期账户可使信用恢复效率提升40%。建议采用"3-6-12修复法则":3个月基础修复、6个月巩固期、12个月观察期,分阶段验证修复效果。

现代信用修复已进入智能化阶段,推荐三类工具组合使用:

某金融科技公司案例显示,使用智能工具的用户平均修复周期缩短58天。特别要注意信用修复黄金期概念:逾期后30天内处理可避免征信上报,90天内协商可消除70%负面影响。

信用维护需建立三大防御机制:

建议采用"信用健康检查表",每月核查:

修复完成后申请贷款需把握三个关键时机:

某商业银行内部数据显示,修复后采用"渐进式申贷策略"的客户,整体通过率提升至78%。建议优先申请本行产品,充分利用已有业务往来数据提升审批通过率。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~