市场上宣称"无需征信审核"的贷款产品层出不穷,但这类贷款是否真实存在?本文深入解析无征信贷款的操作原理、申请门槛及潜在风险,揭露免查征信借贷的真实面,帮助借款人做出理性决策。

市场上确实存在不以央行征信报告为审核依据的贷款产品,但需注意这些机构并非完全放弃风险控制。常见的非征信审核方式包括:

实际操作中,纯信用免审核贷款基本不存在。即便是民间借贷,出借方也会通过其他途径核实借款人还款能力。部分小额现金贷平台虽然宣称不查征信,但会要求授权运营商数据、支付宝年度账单等替代信用证明。

表面"零门槛"的贷款产品往往设置多重隐性筛选机制:

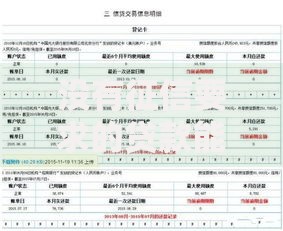

上图为网友分享

某持牌金融机构的免征信产品实测数据显示:87%的申请者因未满足社保连续缴纳要求被拒,62%因通讯录有效联系人不足被系统自动拦截。这些隐性筛选标准往往比传统征信审核更为严苛。

目前市场上主要存在三类免征信贷款产品:

| 类型 | 典型案例 | 年利率范围 | 平均额度 |

|---|---|---|---|

| 抵押贷款 | 典当行房产质押 | 12-36% | 评估值50-70% |

| 担保贷款 | 村镇银行联保贷 | 9-18% | 5-30万元 |

| 数据信用贷 | 电商平台白条 | 15-24% | 1-20万元 |

值得注意的是,消费金融公司的免征信产品普遍采用"信用分+场景验证"双轨审核机制。例如某平台要求用户同时满足:①芝麻分650以上 ②近半年网购消费超2万元 ③常用收货地址稳定超过1年。

近期监管部门公布的贷款诈骗五大特征包括:

真实案例显示:某受害者轻信"零征信秒下款"广告,在支付398元"会员费"后,不仅未获得贷款,反被诱导进行网络刷单导致更大损失。正规金融机构在放款前不会收取任何费用,这是辨别真伪的重要标准。

免征信贷款逾期可能引发多重后果:

某省银保监局调研发现:73%的民间借贷纠纷源于借款人低估违约成本。部分平台虽不接入央行征信,但会通过行业信息共享平台上传违约记录,导致借款人后续在其他机构融资受阻。

面对免征信贷款产品时应遵循:

建议优先选择持牌金融机构的替代数据产品,如银行的公积金信用贷、社保贷等。这些产品虽不查询征信,但通过验证社保缴纳基数、个税缴纳记录等强关联数据,既能保护隐私又具备可靠风控体系。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~