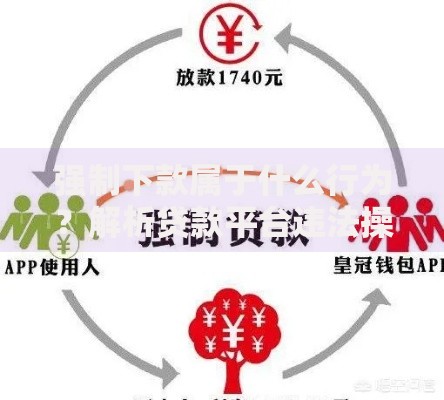

近年来,网络贷款平台"强制下款"事件频发,借款人遭遇未经同意的资金到账后被迫支付高额费用。本文深度解析强制下款行为的法律定性,揭露其涉及的刑事犯罪风险,并提供完整的维权证据收集指南。通过典型案例解读,帮助公众识别非法放贷套路,掌握有效的法律救济途径。

强制下款本质上属于违法放贷行为,其核心特征表现为贷款机构在未取得借款人真实意思表示的情况下,单方面完成资金划转。根据《民法典》第669条,借款合同成立需双方真实合意,平台擅自放款已构成合同缔约过失责任。从刑法视角分析,该行为可能触犯《刑法》第175条高利转贷罪、第192条非法经营罪,当平台收取"砍头息"时更涉嫌构成诈骗罪。

此类操作通常伴随多重违法形态:

值得注意的是,2023年最高人民法院公布的金融审判纪要明确,网贷平台通过技术手段强制绑定银行卡并放款的行为,应按无效合同处理。

上图为网友分享

证据收集应遵循"三时三段"原则:事前防范证据、事中交易证据、事后维权证据。具体包括:

重点提示:收到强制下款后切勿立即还款,应先向银行申请冻结账户,同步向中国互联网金融协会官网提交投诉材料。

从司法实践看,此类平台可能涉及以下罪名:

| 罪名 | 构成要件 | 典型案例 |

|---|---|---|

| 非法经营罪 | 未经许可从事资金支付结算业务 | (2022)浙0304刑初789号 |

| 帮助信息网络犯罪活动罪 | 为诈骗提供支付通道 | (2023)京0105刑终234号 |

| 侵犯公民个人信息罪 | 非法获取借款人隐私数据 | (2021)苏0582刑初456号 |

值得关注的是,2023年公安部开展的"净网行动"中,已查处47家涉及强制下款的网贷平台,涉案金额超12亿元。

资金处理需遵循"三不原则":不使用、不转出、不承诺。具体操作步骤:

上图为网友分享

法律依据:根据《商业银行法》第29条,除法律另有规定外,任何单位不得查询、冻结个人存款。平台无权强制扣款。

预防优于救济,建议采取以下防护措施:

特别提醒:若发现银行卡被不明平台绑定,应立即通过银行APP的「快捷支付管理」功能解除授权,并向银保监会消保局提交书面投诉材料。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~