最近逛超市总感觉钱不经花,货架上的标签像是约好了集体往上跳。这让我突然想到大学课本里那个有点玄乎的货币数量论。简单来说啊,这个理论觉得通货膨胀就像煮汤——要是往锅里猛加水,汤的味道自然就淡了。不过现实可比课本复杂多了,比如现在咱们手机支付这么方便,银行转账分分钟搞定,这些变化会让老祖宗的理论还管用吗?今天咱们就掰开了揉碎了聊聊,这看似简单的"钱多价高"逻辑,到底藏着哪些门道。

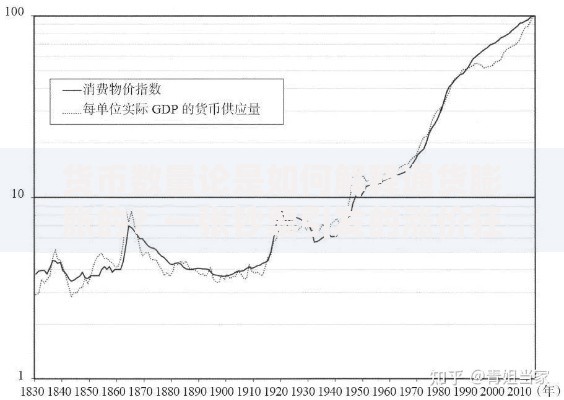

货币数量论最经典的公式就是MVPQ,这串字母组合看着像密码似的。其实拆开来看,M代表流通中的钞票总量,V是货币转手的速度,P是物价水平,Q则是实际生产的商品数量。按照这个等式,假设V和Q不变的话,M增加必然导致P上涨。举个接地气的例子:菜市场每天供应100斤白菜,大家手里突然多出两倍买菜钱,最后要么抢购一空后涨价,要么老板连夜补货但成本上升。

教科书上的理论在现实世界总会遇到各种意外。比如说日本搞量化宽松那些年,央行印钞机都快冒火星了,但物价就像被钉住似的纹丝不动。这时候经济学家们开始挠头——难道货币数量论失效了?仔细想想可能有这几个原因:

首先是资金空转现象。银行虽然拿到更多钱,但企业不敢贷款扩大生产,老百姓也捂着钱包不消费,这些钱就在金融系统里打转,压根没进入实体经济。这就像往游泳池注水,结果水都流进了旁边的排水管道。

上图为网友分享

其次是全球化产业链带来的缓冲作用。咱们买的商品可能零件来自十个国家,某个环节成本上涨会被其他地区的低价资源稀释。比如手机芯片涨价了,但东南亚的组装费降了,整机价格可能变化不大。

最后不得不提数字经济这个变量。现在各种共享经济、二手平台让资源利用率飙升,同样数量的商品能满足更多需求。就像滴滴让私家车变成"公共资产",某种程度上相当于增加了Q值。

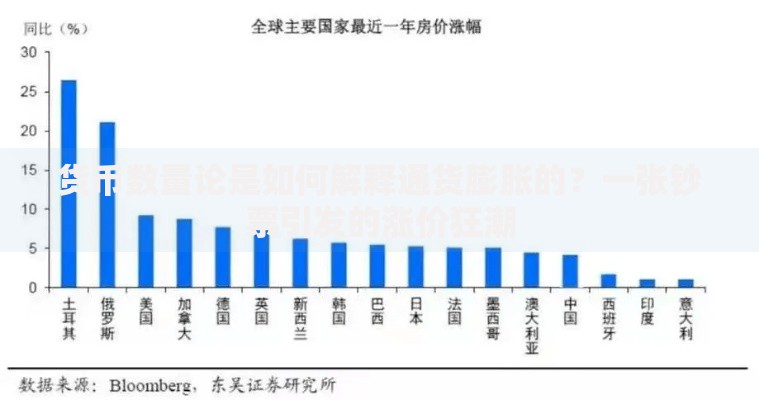

除了明面上的货币供应,还有些藏在经济肌理里的因素在悄悄发力。比如说资产价格通胀,多印的钱可能没流向日用品,而是涌入了楼市股市。过去十年核心城市房价的涨幅,可比猪肉价格刺激多了。

再比如贫富差距这个放大器。当新增货币主要流向高收入群体,他们更倾向于投资而非消费,这就导致奢侈品和收藏品市场火热,但方便面、卫生纸这些民生商品价格相对稳定。这种结构性的通胀往往比全面涨价更难察觉。

还有个有趣的现象是技术性通缩。科技进步带来的生产效率提升,其实应该让东西越来越便宜。要不是货币超发对冲了这部分降价压力,我们现在买电子产品应该比二十年前更便宜才对。

上图为网友分享

各国央行现在就像高空走钢丝的杂技演员,手里得同时平衡好几根杆子。既要通过调节货币供应来刺激经济,又要防止物价坐火箭。这两年美联储的加息操作就是个典型例子——疫情时大放水,通胀起来后又急刹车,搞得全球经济跟着坐过山车。

普通老百姓也不是完全被动。看懂货币政策的底层逻辑后,可以主动调整资产配置。比如预期通胀要升温,适当增加实物资产比例;感觉通缩要来,就多持有现金类产品。不过话说回来,这些判断都需要持续关注M2增长、PPI指数这些先行指标。

说到底,货币数量论就像经济学里的指南针,虽然不能百分百预测风暴来临,但能帮我们辨明大方向。下次听到央行调整存款准备金率的消息,至少能明白这和自家菜篮子有什么潜在联系。毕竟在这个纸币随时可能变成电子符号的时代,多懂点硬核知识,钱包就多份保障。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~