最近很多朋友在理财交流群里讨论,签订合同时总被那个印花税搞得云里雾里。特别是看到合同金额写着"含税"两个字,心里就犯嘀咕:这印花税到底按含税价算还是不含税价算啊?今天咱们就来掰扯掰扯这个事。其实这事儿还真不能一概而论,得看具体情况。比如说咱们常见的购销合同,要是合同里白纸黑字写着价税分离,那印花税就按不含税金额来;可要是合同里就笼统写个总价,那税务局就得按全款来计税了。这里面门道不少,咱们接着往下细说。

说到印花税啊,它就像给经济合同盖个"官方认证章"。从买卖双方签合同那天起,这个税就自动产生了。不过这个计税基础到底是含税还是不含税,老会计们可能都经历过几次政策调整。记得2006年那会儿,财政部专门出过文件明确这事儿,不过现在具体操作起来,还是得具体情况具体分析。

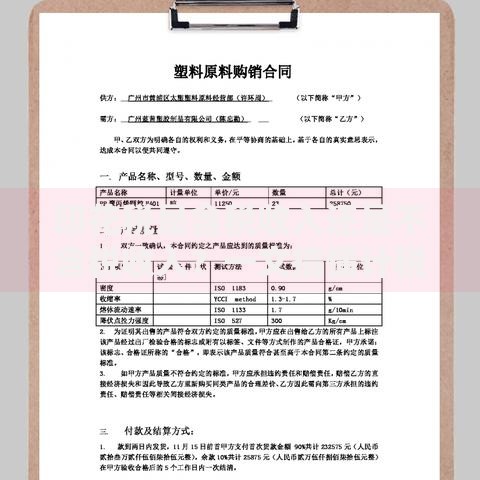

举个现实中的例子吧。小明开了家文具店,跟厂家签了份10万元的采购合同。如果合同里清楚写着"货物金额8万元,增值税1.2万元,合计9.2万元",这时候印花税就按8万来算。但要是合同直接写"总价9.2万元",那税务局就得按9.2万全额计税了。看明白没?关键就看合同里有没有把税金单独列出来。

上个月我有个做工程的朋友就吃了暗亏。他们跟甲方签的施工合同总价写着"含税价500万",结果报税时才发现,原来合同里没单独列明增值税金额。最后硬是多交了1500块印花税,气得他直拍大腿说早知这样就把价税分开了。

上图为网友分享

想要合理合规地少交印花税,这里教大家几招实用的。首先在签合同时,养成价税分离的好习惯,把不含税金额和税额写得清清楚楚。其次定期检查历史合同,特别是那些长期合作的固定客户,别让老合同成了漏网之鱼。

还有个小窍门,对于金额较大的合同,可以试着跟交易对方商量采用框架协议+订单的模式。主合同约定好不含税单价,具体执行时再根据实际采购量开单。这样一来,既能灵活应对市场变化,又能合理控制印花税支出。

很多人以为只要合同里写了"含税价",就能自动扣除增值税。其实这个理解太片面了。税务局认的是实际列示金额,如果合同里没有明确区分价税,哪怕你心里想着是含税价,人家还是按总额来计税。

还有个更隐蔽的坑,就是续签合同的处理。比如说房租到期续约,有些房东觉得只是延长期限,不需要重新贴花。但按现行规定,只要合同金额有变化,哪怕是续签也得重新计算印花税。这点特别容易疏忽,建议大家设个合同到期提醒,提前做好税务规划。

现在国家在推全电发票,这个改革对印花税计税可能产生连锁反应。电子合同普及后,系统自动抓取交易数据计税可能会成为常态。咱们普通纳税人要做的就是规范合同管理,及时更新财务知识。

最近还听说部分地区在试点"智能计税"系统,能自动识别合同中的价税信息。这技术要是全面铺开,可能彻底解决计税依据的争议问题。不过在这之前,咱们还是得靠自己把合同条款理清楚,别把希望全寄托在技术手段上。

说到底,印花税这个事说大不大,但积少成多也是笔开支。咱们做生意搞投资,既要遵纪守法,也得学会在政策框架内维护自身权益。下次签合同前,不妨多花两分钟检查下价格条款,说不定就能省下好几顿火锅钱呢!

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~