说到纳税所得额,很多小伙伴可能有点懵——这不就是工资单上那个被扣掉税的钱吗?哎还真不是这么简单!今天咱们就掰开了揉碎了聊聊,这个听着就让人头大的专业术语,到底藏着哪些门道。别急,我保证不用那些让人犯困的官方解释,就拿咱们日常领工资、做副业的真实场景来说,让你三分钟弄明白自己每个月到底是怎么被"算"出个税来的。对了,重点会说说这个应纳税所得额和咱们实际到手工资的关系,还有那些容易踩坑的扣除项,看完保准你能在朋友面前当回税务小达人。

咱先打个比方啊,假设你每月工资1万块,这钱可不是全都要缴税的。首先得扣掉五险一金这些法定扣除项,再减去个税起征点(现在还是5000元/月对吧?)。剩下的那部分,才是真正要算税的基数,这个基数就是应纳税所得额。说白了,它就是政府给我们划定的"计税起跑线"。

咱们举个真实案例:小王月薪2万,五险一金每月交3500,租房每月能扣1500。那他每月应纳税所得额怎么算?来来来,咱们一步一步扒拉手指头:

这最后的10000元才是真正的应纳税所得额。看到没?要是小王不知道有租房扣除这茬儿,每个月得多交好几百的冤枉税呢!所以啊,这些扣除项可得门儿清。

上图为网友分享

很多人不知道,除了五险一金和起征点,还有六大专项附加扣除能帮你"减负"。比如说:

不过要注意的是,这些扣除都需要自己主动申报。去年我同事就因为没及时填报房贷利息扣除,白白多交了半年的税。所以说,该省的钱千万不能客气,毕竟都是自己的血汗钱嘛。

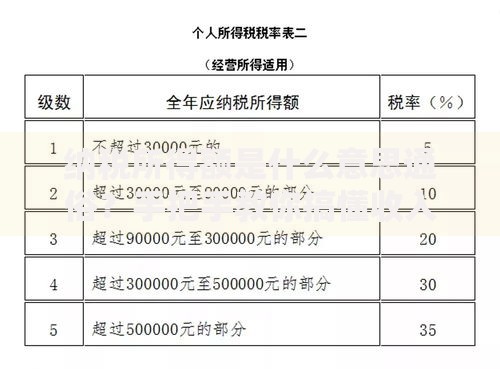

现在做自媒体、接私活的朋友越来越多。像稿费、设计费这些劳务收入,计算方式又和工资不同。这类收入每次不超过4000的,先减800再按20%计税;超过4000的,先打八折再计税。举个例子:

小李接了个5000元的设计私活,他的应纳税所得额就是5000×80%4000元。这样算下来,其实比工资收入的计税方式更划算呢。不过要记得次年3-6月还得做个税汇算清缴,把各种收入合并计算,多退少补。

上图为网友分享

最后说点掏心窝子的经验:

上个月我就遇到个哭笑不得的事,公司发了价值800的中秋礼盒,结果财务说超标的300块要算进我的应纳税所得额里。所以啊,这些隐藏的"收入"可得留个心眼。

说到底,搞懂纳税所得额就是摸清自己的真实"税基"。就像买菜要会挑新鲜货一样,算税也得知道哪些能减、哪些必须算。虽然刚开始接触可能会觉得头大,但真正弄明白了,每年说不定能省出趟短途旅行的钱呢。下次发工资的时候,不妨对着工资条上的数字,自己动手算算看,保准你会对"税后收入"这四个字有全新的认识。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~