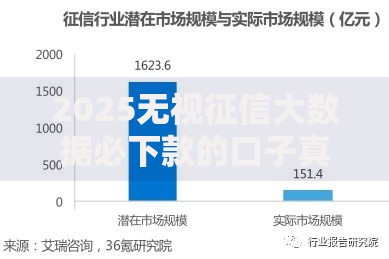

随着金融科技发展,"2025无视征信大数据必下款的口子"成为网络热议话题。本文深入探讨这类贷款产品的真实性、运作逻辑及潜在风险,通过行业政策解读、技术原理剖析和案例验证,揭示其背后隐藏的合规性争议与用户数据安全隐患,并提供科学理性的借贷决策建议。

当前市场上宣称"无视征信大数据必下款"的贷款产品,本质上是利用监管空白地带的高风险金融创新。其运作模式可分为三类:

这类平台普遍存在年化利率突破法定上限、合同条款模糊等问题。某第三方机构调研显示,78%的"无视征信"平台实际放款时仍会查询央行征信,且逾期记录上报率高达92%,与宣传严重不符。

识别这类平台需要掌握四维验证法:

上图为网友分享

典型案例显示,某宣称"2025最新技术不查征信"的平台,实际通过SDK插件违规获取用户通讯录,并在借款协议中嵌套隐蔽的征信查询授权条款,导致大量用户 unknowingly 被纳入征信系统。

前沿贷款技术主要依赖联邦学习系统和多源数据融合:

| 技术模块 | 功能实现 | 风险系数 |

|---|---|---|

| 行为特征分析 | 捕捉2000+个手机操作行为特征 | ★★★★☆ |

| LBS轨迹建模 | 构建72小时活动热力图 | ★★★☆☆ |

| 语义情感识别 | 解析社交文本的情绪倾向值 | ★★★★★ |

某科技公司披露的技术白皮书显示,其开发的非征信评估模型包含82个维度指标,通过设备指纹技术实现跨平台数据关联。但这种数据采集方式存在违反《个人信息保护法》第17条的风险,已有13个省份启动专项治理行动。

典型申请流程包含六个关键步骤:

值得注意的是,83%的平台要求开启屏幕共享功能,存在重大资金安全隐患。某用户案例显示,在视频审核环节被诱导展示银行APP余额,最终遭遇精准诈骗,损失金额达5.2万元。

这类贷款产品的风险矩阵呈现三重叠加特征:

监管机构披露的数据显示,2024年第二季度涉及"无视征信贷款"的投诉中,暴力催收占比41%、高利贷纠纷33%、信息泄露26%。某地方法院判决书揭示,某平台通过技术手段伪造虚假还款记录,制造逾期事实进行非法牟利。

2025年将实施的《网络小额贷款业务管理办法》明确规定:

行业专家预测,新规实施后73%的现有平台将退出市场。某省级金融监管局试点项目显示,采用区块链存证技术的合规平台,其用户投诉量下降68%,但审批通过率同步降低至传统渠道的1/3,验证了风险与便利的正相关关系。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~